冨士山下宮 小室浅間神社(旧称:下宮浅間神社)

下浅間(しもせんげん)

- 山梨県富士吉田市にある小室(おむろ)浅間神社です。

2004年の新潟中越地震の数日後に社殿前の大鳥居が倒れた神社ですが、ここは微弱な地震だったのに倒れたんだそうです。

- 手水舎

小室浅間神社の御神水は富士山から地下を通り湧き出ている伏流水だそうです。

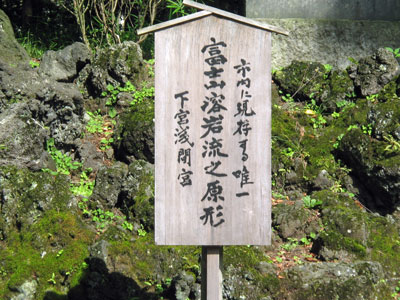

- 富士山溶岩原型

本殿裏にある富士山の溶岩の原型です。

昔は富士山麓の各所にありましたが、開発等で徐々に消え、現在では唯一原形を残している貴重なものだそうです。

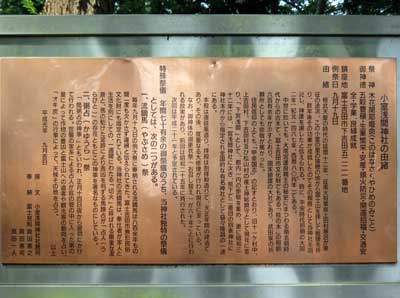

- 小室浅間神社の由緒

戦国時代には武田家の祈願所として崇敬が篤かったそうです。

− 小室浅間神社の由緒 −

『桓武天皇の時代の延暦12年、征夷大将軍坂上田村麻呂が東征の途次、この小室の里の瑞穂の地から富士山を拝して戦捷を祈り、数年後その功業が成就したのでその報賽として当神社を創祀し、神護を謝したと伝えられる。時に、平安時代初期の大同2年(紀元1467年、西暦807年)である。

中世に於いても、大塔宮護良親王の秘史にまつわる南北朝時代かの古木で、富士吉田市文化財でもある「桂の木」の樹齢六百有余年が示すとおり、国家鎮護の大社であり、武田家の祈願所としても崇敬が篤かった。

住民信仰の上でも、「甲斐国志」の記すとおり、旧十一ヶ村中、上吉田村、下吉田村及び松山村の産土神総鎮守として現在に至り、「下宮浅間」として、郡内一円の崇敬を集め、更に昭和32年には、一宮浅間神社に次ぎ、県下で二番目の別表神社に神社本庁から指定され全国的な有名神社として益々隆昌の一途にある。』

(案内板より)

『「当社は田村麻呂蝦夷討平し依御祷り富士郡大宮浅間と同時に宮建にて大同二年草創、上浅間は冨士山御室、下浅間は当村鎮座『」(甲斐国社寺記)

小室浅間神社の社号は、最も古い記録では「宮」と記され、時代が下り近隣各村で浅間神社が祀られるようになると「下宮浅間神社」「富士下宮浅間宮」と呼称され、明治に入り現在の小室浅間神社と改称されるようになったそうです。

また、小室(御室)とは、そこに神霊が常在するの意で、富士山で四囲に石柱を樹て祭祀されていた事からきていて、浅間信仰中独自の位置づけを持つそうです。

(小室浅間神社HPより)

冨士山下宮 小室浅間神社の所在地:山梨県富士吉田市下吉田5221